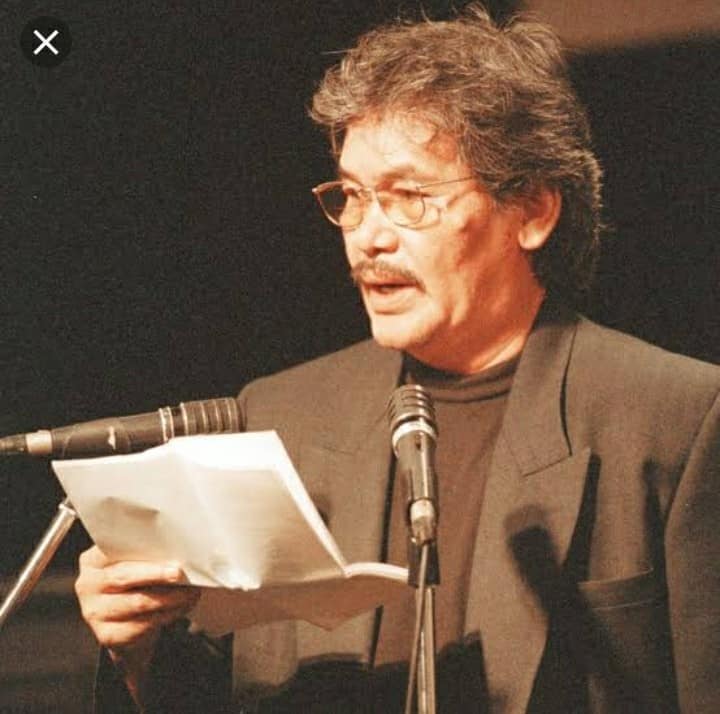

A.A. NAVIS:

SIAPA MENDEKAT, KENA SENGAT

BAGAIKAN seekor lebah liar ia hidup dengan obsesi untuk terus menghisap sari dari aneka bunga-bunga. la terbang dari satu kuntum ke kuntum yang lain, ingin menghasilkan madu dan merasakan betapa manisnya. la tidak terpesona oleh kemilaunya warna-warni atau semerbak harumnya wangi-wangian yang memenuhi udara dalam taman. Baginya, seluruh taman beserta isinya adalah sumber godaan ingin tahu yang membuatnya tak henti-hentinya bertanya pada dirinya sendiri hingga ia terus menyiasati rahasia apakah gerangan yang tersimpan di sana yang dapat disimpulkan sebagai inti dan hakikatnya sebagai taman dan pohon-pohon kehidupan.

BAGAIKAN seekor lebah liar ia hidup dengan obsesi untuk terus menghisap sari dari aneka bunga-bunga. la terbang dari satu kuntum ke kuntum yang lain, ingin menghasilkan madu dan merasakan betapa manisnya. la tidak terpesona oleh kemilaunya warna-warni atau semerbak harumnya wangi-wangian yang memenuhi udara dalam taman. Baginya, seluruh taman beserta isinya adalah sumber godaan ingin tahu yang membuatnya tak henti-hentinya bertanya pada dirinya sendiri hingga ia terus menyiasati rahasia apakah gerangan yang tersimpan di sana yang dapat disimpulkan sebagai inti dan hakikatnya sebagai taman dan pohon-pohon kehidupan.

Tampaknya, dalam perjalanan hidupnya, ia sangat sering mengalami dan menemukan keindahan wujud kehidupan yang mengandung racun. la jadi gelisah, gamang, mencoba merasakan dan belajar meneliti kemungkinan ditemukannya bahaya berupa anasir perusak yang menggerogoti dan mengerdilkan pohon kehidupan. Dan—mungkin demikian jalan pikirannya—haruslah ada yang menguji pemahamannya tentang hal demi hal, baik yang profan maupun yang sakral. Dengan begitu ia berharap akan bisa lebih siap untuk menyampaikan kesaksiannya tentang liku-liku dan perikehidupan sembari memperingatkan orang-orang atau masyarakatnya. Sastra adalah sebuah kendaraan yang ditemukannya untuk mengantarkan kesaksiannya.

Dalam dinamik pikiran dan vitalitas yang dimilikinya terbawa semacam kegesitan yang merupakan bagian dari bakat hidupnya untuk menciptakan berbagai kejutan dalam berkomunikasi. Mungkin pula ini merupakan suatu cara yang disukainya untuk membuat orang- orang mendengarkannya. Bagi siapa yang mendekat ia selalu siap untuk menghadangnya dengan sengatan yang bukan saja mengejutkan tetapi juga sering menyakitkan. Dalam sengatan Iidahnya terkandung bisa dari berbagai jenis racun. Apakah akan bermanfaat seperti diharapkannya atau sebaliknya tergantung kepada bagaimana ketangguhan seseorang menghadapinya dan mengolah situasi yang diciptakannya. Yang jelas ia sangat tangkas, agresif dan pantang mundur, meskipun adakalanya juga naif.

***

PUISI Chairil Anwar, “Nisan”, pernah membingungkan peneliti puisi Boen S. Oemaryati, karena pemakaian kata ‘benar’ dalam kalimatnya: bukan kematian benar yang menusuk kalbu. Pemakaian diksi demikian sulit dipahami, terasa ganjil bagi rasa bahasa orang Indonesia umumnya, tetapi lumrah bagi orang Minangkabau. A.A. Navis juga sering melakukan hal yang sama.

Dalam cerita pendeknya “Pemburu dan Serigala”, misalnya, ia menulis: Ketika jarak antara rumahnya dan dia sudah tidak memakan setengah putaran jarum jam lagi, kudanya sudah letih benar. Di saatnya benar kuda itu jatuh terjerembab…. (cetak miring oleh penulis, L.A.).

A.A. Navis cukup banyak menggunakan kata yang secara umum jarang digunakan kecuali oleh penulis yang perbendaharaan kata-kata dan rasa bahasanya dibentuk oleh lingkungan budaya masyarakat Minangkabau seperti, jangat, berbegar, disungkup, dan Iain-Iain. Hingga tepatlah kiranya bila dikatakan bahwa A-A. Navis dalam menciptakan karya sastranya menggunakan ‘Bahasa Indonesia orang Minangkabau’. Kira-kira sama dengan pemenang hadiah Nobel sastra tahun 1993, Toni Marrison, yang secara sedemikian rupa berusaha mengangkat kembali bahasa Inggris orang kulit hitam akhir abad yang lalu, bahkan dengan memasukkan dialek-dialek yang buat orang Amerika masa kini, terasa unik, khususnya dalam karyanya yang juga memenangkan hadiah Pulitzer, Beloved. Bedanya, mungkin, Marrison memerlukan penelitian untuk itu. Keunikan lain yang bisa dilakukan Ernest Hemingway dalam For Whom the Bell Tolls, yang menghadirkan satu corak bahasa Inggris yang terkait dengan langgam gaya bahasa Spanyol di mana kisah itu berlangsung.

Bahasa Indonesia yang kini digunakan dalam pluralistas etnik dari suatu bangsa yang besar memiliki potensi yang besar pula untuk memberikan rasa yang lebih ‘lezat’ dalam bersastra dengan menampilkan begitu banyak rasa bahasa yang saling berbeda dari masing-masing daerah. Dalam khasanah sastra hal demikian terasa bukan sekadar unik tetapi juga bisa mengasyikkan sekaligus memberikan semacam ciri kepada pengarangnya. Semoga warna-warna bahasa sastra demikian terus berkembang di masa datang. Tokoh-tokoh yang berperan dalam sastra, khususnya prosa, memerlukannya agar dapat dihadirkan sebagai insan kultural yang wajar dan meyakinkan, termasuk untuk menggambarkan suasana lingkungan budaya di mana kisahnya bermain. Biarlah para kritikus menjadi repot karena dengan demikian mereka dapat lebih memperdalam dan memperluas pengetahuannya. Bagi para ahli bahasa juga tersedia sumber-sumber kosa kata yang pada gilirannya akan memperkaya bahasa kita.

***

KEINDAHAN karya-karya A.A. Navis tidak terletak pada gaya bahasa atau bangunan kata-kata dalam kalimatnya. la bukan seekor lebah yang terpesona pada kemilau warna dari bunga-bunga dan lantas menyanyi sambil menari dengan Iiukan gerak serba plastis dalam iringan permainan bunyi. Seandainya ia seorang penyair, tampaknya, ia tidak akan menjadi seorang penyair lirik seperti Goenawan Mohamad atau Sapardi Djoko Damono. Navis dengan obsesinya yang menguasainya selalu lebih mengutamakan isi dan pemaknaan hingga keindahan karyanya hanya dapat dinikmati melalui ritme pergumulan batin, gelombang pikiran dan perasaan yang terus mengalir dalam tema-tema dan jiwa tokoh-tokoh yang dihadirkannya. Dalam hal apakah kesaksian harus diungkapkan dan dalam hal apa pula isyarat dan peringatan perlu disampaikan kepada masyarakat pembacanya, bagi Navis merupakan pilihan-pilihan yang selalu lebih mengasyikkannya, bagian dari obsesinya.

Margaret R. Glade terpaksa kerja ekstra keras ketika menerjemahkan “Datangnya dan Perginya”, karena ia merasa ditantang dan harus berhasil memelihara ritme dari pergumulan batin penuh konflik yang dihadirkan Navis melalui tokoh-tokohnya. Satu penjelajahan ‘dunia dalam’ dari sang tokoh harus terungkap tanpa kehilangan nuansa karena intinya berada di sana, di mana sang tokoh memaknai hidupnya melalui pertarungan nilai yang berdemensi ganda, kemanusiaan dan keagamaan.

***

INCEST, perkawinan antarkeluarga, antara Masri dan Arni, yang ternyata lahir dengan ayah yang sama, dalam “Datangnya dan Perginya”, dimenangkan oleh istrinya yang berpegang teguh pada pertimbangan kemanusiaan. Sama halnya dengan nasib yang dialami Haji Saleh dalam “Robohnya Surau Kami”, juga suatu penyelesaian untuk dunia semata.

Terbukti kemudian, dalam novel berikutnya, Kemarau, paradigma absolut dengan kutukan yang absolut terhadap incest antara Masri dan Arni, juga terhadap perjalanan hidup Sutan Duano sendiri, diselesaikan oleh Navis dengan memenangkan keyakinan religiusnya. Penyelesaian ini sekaligus membuka kunci bagi satu jalan pencerahan hidup baru bagi dunia mereka semua. Berarti, penyelesaiannya untuk akhirat sekaligus untuk dunia. Sungguh satu optimisme yang impresif dari Navis.

Melihat hubungan antara dua karya terdahulu dengan yang muncul kemudian seperti diperlihatkan Navis, tampak jelas bahwa pengarang membangun ruang penjelajahan pemikiran yang berkesinambungan dalam satu kesatuan proses pergumulan manusia sebagai makhluk beragama. Dengan ini pula seakan-akan ia mengisyaratkan betapa perlunya untuk selalu menyadari batas dan pencapaian manusia dalam mengaktulisasikan dirinya baik secara kemanusiaan maupun dan hubungan dengan keagamaan. Mungkin, A.A. Navis merujuk pada pengalamannya sendiri hingga sadar dan merasa perlu menunjukkan kepada pembaca dan masyarakat untuk ambil bagian dalam mempertimbangkan masalah yang cukup peka dan pelik demikian.

Sebagai karya seni, penulis cenderung menamakan karya-karya A.A. Navis sebagai sastra kesaksian dan bila ditilik dari pemilihan dan isi pikiran yang dikandungnya dapat dimaklumatkan sebagai kesaksian sastra. Keduanya hadir dalam kesatuan yang utuh, sekaligus menunjukkan kualitasnya. Jurus lain juga ada, misalnya, seperti yang tersirat dalam cerita pendek “Pemburu dan Serigala”, Navis mengungkapkan apa yang dapat pula disebutkan sebagai ramalan sastra.

Dalam hal menggelarkan tragedi karakter (bukan karakter dalam sebuah tragedi), ironi-ironi kehidupan, desintegrasi kepribadian yang dipertemukan sinisme dan sarkasme pengungkapan seninya, sastrawan asal Minangkabau yang satu ini sangat mengesankan.

(Penulis merasa kurang afdol untuk menceritakan kembali panjang lebar karya-karya seorang sastrawan yang sudah memenangkan begitu banyak hadiah dan sudah begitu banyak diperbincangkan dalam masa hampir setengah abad ini. Penulis berani berasumsi bahwa para pembaca sudah tak asing lagi dengan karya-karya A.A. Navis yang tidak disinggung dalam tulisan ini.)

***

BEBERAPA waktu yang lalu, kalau tidak salah sekitar bulan Januari 1993, di ruang pimpinan harian Singgalang, di Padang, A.A. Navis, di sela-sela pembicaraannya waktu itu mengatakan bahwa baginya, menjadi sastrawan bukanlah sesuatu yang penting, juga bukan tujuan. Kalimat ini diucapkannya begitu saja, namun menggoreskan satu catatan penting sekaligus sebagai satu pernyataan sikap hidupnya. Ini sejiwa dengan kritik Goenawan Mohamad terhadap pembicaraan sekitar kesenian kita yang lebih terpusat kepada tokoh, bukan kepada karyanya.

Karya-karya Navis umumnya berakar pada hidup keseharian dan kekinian dengan jaringan unsur-unsur permasalahan yang serba terbatas. Dengan demikian ia tidak membangun landasan dan mengerangkakan terbukanya peluang untuk kelahiran karya dengan jalinan permasalahan yang berlingkup luas dan dalam akarnya; yang menyulam unsur-unsur misteri dalam sejarah, segi-segi magis dalam kebudayaan, trauma-trauma dalam nasib kemanusiaan di tengah-tengah perang, penindasan atau kezaliman, kompleksitas proses transisi dari zaman ke zaman yang terkadang serba gila-gilaan, tak masuk akal dan unsur-unsur Iainnya seperti terungkap dari karya-karya besar dalam sastra dunia. A.A. Navis, sebagaimana umumnya sastrawan Indonesia hingga masa kini umumnya tidak tergoda untuk menyandang impian, meskipun sekadar impian, menjadi pemenang hadiah Nobel. Ucapan Navis di atas terasa memadai untuk menjelaskan alasan-alasannya. Tetapi mana tahu, setelah usianya yang ke-70 A.A. Navis tiba-tiba terpanggil untuk melakukan pertapaan kreatif dan berhasil membungkam riuhnya pertanyaan di lingkungan sastra: kenapa tidak lahir karya besar di Indonesia?

Sementara ini kita dapat bertanya, apa saja yang dianggapnya penting dalam hidupnya? Pertanyaan begini tentu serba rumit untuk diberi jawaban. Bahkan bagi Navis sendiri pun bukan pertanyaan yang gampang. Dari pengalaman mengenalnya sejak 34 tahun yang Ialu beberapa hal dapat dicatat.

Pertama, adalah kerja; kerja sebagai kewajiban sekaligus sebagai pendidikan menjalani hidup. Ini berkaitan dengan pendidikan kepribadian dan pembentukan karakter; hal yang selalu mendapat tekanan kuat baginya. Orang-orang yang cukup dekat dengan Navis tentu melihat segi ini sebagai satu dasar penghargaannya terhadap orang lain. la bisa sangat berang bila kerja tidak bertanggung jawab. la sendiri mengerjakan apa saja yang dapat dikerjakanya baik di tengah keluarga maupun dalam masyarakat. la tampak berbahagia ketika memandikan anak, menyapu lantai atau membuang sampah sama seperti ketika ia asyik membaca atau menulis. Lingkup kegiatannya dalam masyarakat demikian luas sehingga andaikan pun ia bukan seorang sastrawan terkemuka, ia masih akan dikenal sebagai seorang tokoh masyarakat.

Penulis mungkin dianggap kurang adil dalam melihat sosok keberadaan A.A. Navis karena kami begitu dekat. Begitupun kami sering tidak sepaham dalam berbagai hal. la mudah gusar, misalnya, bila pembicaraan sudah di luar jangkauan pengalamannya dan ia begitu bangga dengan segala prestasi yang dicapainya, yang notabene: semua diraihnya dengan menetap di daerah.

Hal ini cukup sering diungkapkannya dalam berbagai kesempatan. Maksudnya, agar dibandingkan dengan para perantau atau pengembara yang tidak mampu mencapai sesuatu yang berarti dibandingkan dengan dirinya. Di balik kebanggaannya itu, mungkin, terpendam kesangsian bahwa ia bisa takut terhadap kejutan budaya atau culture shock yang mungkin menenggelamkannya bila ia mencoba memasuki gelombang dan hempasan keluasan dunia yang lebih memerlukan lebih banyak instrumen intelektual di mana seluruh kemampuan dapat diuji kembali dengan ukuran atau cara yang sama sekali berbeda dengan kalau ia berada di kampung.

***

SEBAGAIMANA halnya para sastrawan selalu belajar dari yang terdahulu, penulis juga demikian hingga merasa sangat beruntung mengenalnya. Jasanya sedemikian banyak, termasuk yang di luar kesastraan. Kalau didaftar akan panjang sekali dan pasti ada yang luput. Di antara yang tak mungkin terlupakan adalah ketika penulis bersama M. Joesfik Helmy berada di dalam tahanan mulai 16 Januari 1974, di Padang. Waktu itu banyak kenalan yang sebelumnya begitu dekat tiba-tiba seperti menjauh. Tetapi Navis bersama seorang sabahat lain, Uda Zahar, berusaha dengan segala upaya, tanpa rasa takut terhadap risiko, sampai kami akhirnya dibebaskan. Lebih dari sekadar terima kasih dan mengenangnya, putra penulis diberi nama Mohamad Ali Akbar. Pengalaman masa itu dan berbagai pengalaman lainnya membuat penulis yakin bahwa A.A. Navis adalah satu pribadi yang sangat menjunjung tinggi persahabatan dan ia begitu penyayang. la memperlihatkannya hanya di saat-saat sulit. Dalam keadaan biasa-biasa saja ia adalah seekor lebah liar yang suka mendemonstrasikan ketajaman sengatannya, meskipun terkadang tidak perlu. Berbagai kelemahan yang melekat pada pribadinya tidak ada yang perlu dicela karena semuanya itu membuat ia jadi lengkap dan wajar sebagai manusia. Mungkin ia lebih tepat disebut lucu ketimbang menjengkelkan.

***

GERSON POYK menyimpan sebuah kenangan manis yang cukup menarik diungkapkan di sini sebagai satu ilustrasi tentang kepribadian A.A. Navis yang disebutnya sebagai seorang manusia rasional yang selalu kritis. Kenangan manis itu diceritakannnya beberapa hari yang lalu menjelang catatan ini ditulis. Suatu malam di pertengahan tahun 70-an, di sebuah warung di depan Taman Ismail Marzuki, beberapa sastrawan makan sate sambil minum bir dengan santai. Percakapan nontematis dan lebih banyak ngawur. Ada Sutardji Calzoum Bachri, Ikranagara, Abdul Hadi WM, penulis sendiri dan beberapa seniman TIM lainnya. Dengan otak diracuni alkohol, tanpa sebab yang jelas, Gerson Poyk tiba-tiba mengamuk, memecahkan botol bir dan mau menyerang Sutardji. (Menurut Gerson, masa itu adalah masa yang paling kacau dalam hidupnya. Banyak masalah yang ia tak sanggup menghadapinya dan ia menjadi alkoholik sebagai pelarian. TKW putih yang kental itu diminumnya setiap malam. la menjadi mudah lepas kontrol. Kami tidak tahu bahwa keadaannya sedemikian parah hingga sangat terkejut melihat ia bertingkah tidak seperti lazimnya sesama sastrawan sedang bersantai.) Waktu itulah Navis dengan gayanya yang sengaja dibuat lucu berdiri menenangkan Gerson dan ia berhasil.

Sedemikian enaknya, Navis, waktu itu, mengalihkan persoalan, merogoh kantongnya sambil berkata kepada pemilik warung, “Ini saya yang bayar semua. Seniman-seniman ini tak punya duit, tidak sebanyak duit saya.” Suasana yang tadinya tegang pun reda seketika, kembali cerah seperti semula. Menurut Gerson Poyk, Navis adalah seorang sahabat yang penuh pengertian terhadap gaya hidup seniman yang serba urakan. Apalagi semuanya waktu itu masih terbilang muda.

Cara Navis itulah yang tersimpan dalam hati Gerson sebagai satu kenangan manis yang membuat ia merasa perlu menceritakannya kembali kepada penulis di hari-hari menjelang catatan ini ditulis. Sulit membayangkan, bagaimana jadinya malam itu seandainya tidak ada Navis sementara kami tidak seorang pun yang tahu bahwa Gerson Poyk yang kami hadapi malam itu adalah seorang alkoholik yang parah.

Dalam mengenang peristiwa malam itu kembali kami berdua sampai kepada kesimpulan yang sama, A.A. Navis bukan seorang yang bisa hanyut dalam situasi yang kacau tak menentu. Ketika semua orang terkejut, kuatir dan bingung, hanya dia yang langsung bertindak, dengan cepat, lucu dan melegakan. Bukankah ini termasuk kemampuan yang boleh dibilang langka? Jadi, kita memang tak perlu iri atau heran bahwa dialah sastrawan yang menulis cerita pendek “Pemburu dan Serigala”, justru di saat Bung Karno lagi megah-megahnya bertahta dan Hatta menghilang dari percaturan politik kekuasaan. Satu simbolisasi yang tajam dan berani dalam zamannya, satu ungkapan kepribadian seorang sastrawan sejati. Apa yang diungkapkan A.A. Navis sebagai ramalan sastra, seperti dikisahkan pada akhir cerita kemudian terbukti dalam sejarah.

Jakarta, 9 Juni 1994

Leave A Comment